ガラス造形作家 YOSHIAKI KOJIRO

普通で特別な幼少期

「子供の頃に、今に繋がる影響を受けた特別な人やコトはないような気がします」

ガラス造形作家の神代良明さんは、国際的に高く評価される芸術家となった自身の生い立ちについて、「何の変哲もない子供時代をすごした」と語る。

「幼少期に友達と遊ぶ以外では母と過ごす時間が多かったように思います。庭に鳥がくるように餌台をつくって訪れる野鳥を見たり、草むしりを手伝いながら花の名前を教えてもらう、そういう時間を長く過ごしました。一昨年母が亡くなったときに、僕は半分くらいこの人でつくられているのだなあ、と実感しました」

小さい建設会社を営む父と母との間、大家族で年の離れた末っ子として千葉にうまれた神代さんは、自然の中で伸び伸びと育ったという。

「大人になったらこうしたいとか、特に夢などもなく、こういう時間がずっと続くのだろう、と思っていました。実際そうなっているのかもしれませんね」

「なんだこれは!?」に導かれた己の居場所

はじめての芸術とのふれあいは高校生の時に建築という形で訪れた。「バドミントンに明け暮れるうちに秋になり、さてどうしようかというときに、ガウディのサグラダ・ファミリアをテレビで見て少しショックを受けたのです。設計者が亡くなって100年たっても完成できない、今の世の中でそんなものが許されるのか…。そんな点から建築に興味がわきました」

建築家を志した神代さんは大学では建築学を専攻し、その後さらに修士課程に進んだ。そんな中、かけがえのない友人との出会いがあったという。

「昆虫や電車の図鑑、『ドラえもん』に『ブラックジャック』、『銀河鉄道999』そして兄姉の部屋から聞こえてくる洋楽で育ってきた僕に、友人は小説や音楽、映画の広がりを教えてくれました。その中でも今でも一番好きなのが、米作家ポール・オールスターが原作と脚本を手掛けた映画『スモーク』。20歳手前にして訪れた開眼だったのかもしれません」

友人は神代さんに芸術世界の入り口を見せてくれたのだ。

大学院を卒業した後、建築設計事務所で働きはじめるも、次第に違和感を覚えていった。

「良質な社会ストックとしての建築、そしてまちづくりに取り組む事務所に居ながら、当時の僕は能力はもちろん、その重みに携わっていく覚悟を持てるのか、だんだん自信が揺らいでいきました。そんななか、たまたま美術館で米芸術家のマーク・ロスコの展示を見たのです。なんだこれは!?という人生最大の衝撃でした。感動というより、ものすごいものを体験しているという感覚があって、何だかわからないけれど作者の想念が押し出されてくるような、その抽象画の圧力を受けて立ち尽くしました。大げさかもしれませんが、芸術という概念を全身で認識した瞬間でした」

そして、決定的な瞬間が訪れる。

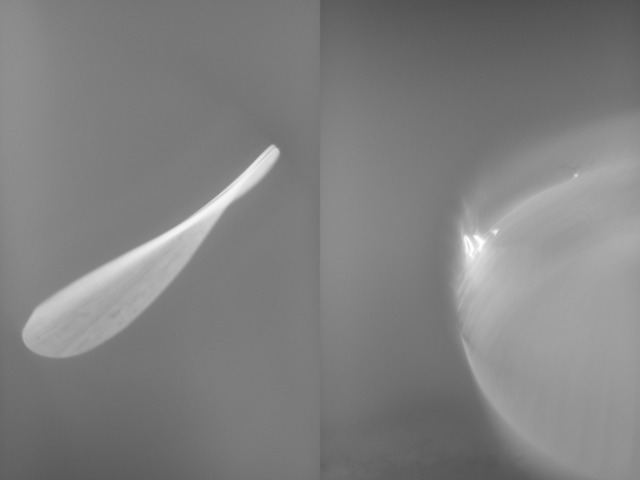

「休暇で訪れていた沖縄で、フラッと吹きガラス工房に寄ったんです。実際に溶けたガラスを見るのは初めてで、生っぽいガラスが職人さんの技術で一気に器の形になっていく流れ、その繋がりに感動しました。建築設計は机上で行うチームワークの作業が主体でしたが、もっと身体を使って始まりから終わりまで、自分の責任でモノをつくってみたいと思いました」

そこから迷いはなかった。

6年間勤務した建築設計事務所を退職し、東京ガラス工芸研究所で学び始めた。

「たくさんの人との出会いや言葉に支えられてきて、いまがあります。常々、世の中で一番信用できないのは自分だ、と思っています。飽きっぽいし、明日何に興味持つかはわからない、けれど直感的に、ガラスは見続けていきたいと思うのです」

ルールを持たない芸術家の哲学

2012年より飛騨高山にアトリエを構えた。

「お世話になっていた方からの紹介で、ほぼ初めて訪れた土地だったのですが、借ります、と即決しました。移住後も表現内容はびっくりするくらい変わりません。日々、小さな命が生まれて消えていく、生と死の洪水の中のような環境でつくりたいものをつくらせてもらっています」

神代さんがつくりたいものとは、なんであろうか。

「ガラスは人工的な素材なので、自然に対して借り物をしているとも言えます。ではその存在が許されるところは何だろうと考えたときに、最終的に、『祈り』に近づいていくのではないかという気もします。とはいえ、結局は独りよがりになりますけれど、僕なりの祈りの形を作品に託していって何か残せたらよいのかな、という想いはどこかにあります」

美については、こう語る。

「自然の光景は全て完璧で美しいのですが、自分の心に響く美しさとは違います。心惹かれる美しさはどこか足りないと感じるとき、だからこそ満ち足りていると感じます。徹底的に不具合を排除していくというのは、あってほしくない世界。環境も街もモノも人も、デコボコだったり、その場所性や物語を感じられる手触りがあって欲しいと思います」

どのような暮らしから、作品は生まれているのだろうか。

「休日を特に決めず、疲れたら今日はやめる、という感じです。息抜き方法は、小曽川と何か美味しいものを食べることかな。本当に疲れたら灯油ランプに火をつけてぼーっとしたり、星空を眺めたりします。ルールはありません」

同じく芸術家でありパートナーである小曽川瑠那さんの存在は大きいという。

「連れ合い、道連れという言葉がありますが、おなじようなものをみて思うことを投げ合えるのは、しあわせだな、と思います」

ララガンとの絆

協業はどのようにしてはじまったのだろうか。

「高橋れいみさんのお祖父様の部屋にあったテーブルランプを、青いガラスを使って現代に蘇らせたいと伺ったことが始まりです。『ENGRAVE』というテーマにも惹かれたのですが、普段は表現としての造形をしている自分が『ララガン』さんと協働することで一体どんなモノが出てくるのかを見てみたい、という好奇心もありました。『ララガン』の寄り添う姿勢や余白への眼差しにも強い共感を覚えたというのもあります」

実際、制作とデザインに入ると、想像以上に素材の物理的なハードルがあり、狼狽えたこともあったという。

「れいみさんは、無理に修正していこうとするのではなく、一旦受け止めてからどんな絵が描けるのかをまた探る。僕の世界観を尊重してくれながら、要所要所でご自身のモノサシをさり気なくピタッとあてがいつつ、僕自身未知だった色や表情が溶け合うガラスパーツの完成に導いてくれました。そういう走り方に『ララガン』のデザイン哲学や想いが体現されているようで、ジュエリーっていいな、と感じました。教わることの多い、とてもハッピーな経験に感謝しています」

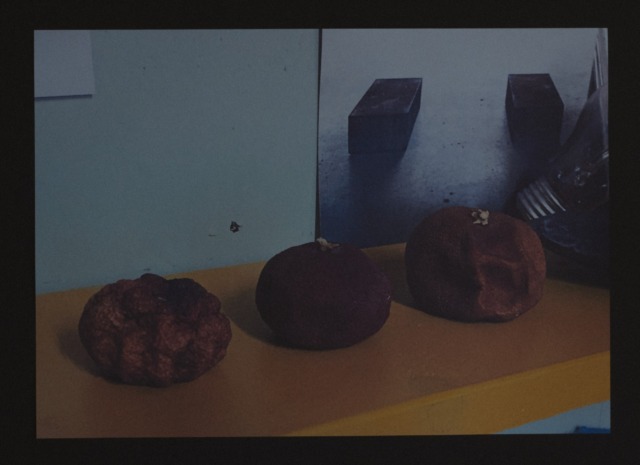

「友達がくれた蜜柑。何となく食べそびれ、視界の端っこにそれらを眺めながら半年ほどが経っていました。その時にはワックスがかかっていない1個だけが痛まずに残り、それは茶色くてカチカチのピンポン球みたいな物体になっていて、その佇まいが何だかとても美しく思えました。いつかは影も形もなくなってしまうのだけど、多分しばらくはギュッと形を留めてそこに在るモノ。そこに向かっていく静かなダイナミクスに魅せられて、ガラスを発泡させてから萎ませる立体制作を続けてきました。『萎んだ蜜柑』は僕にとって大きな気づきのアイコンです」

YOSHIAKI KOJIRO / 神代 良明

ガラス造形作家。1968年⽣まれ。東京理科⼤学⼤学院理⼯学研究科建築学専攻修了。株式会社現代計画研究所にて建築設計に6年間携わる。東京ガラス⼯芸研究所、⾦沢卯⾠⼭⼯芸⼯房を経て、2012年より岐⾩県⾼⼭市にアトリエを構える。素材と⼈との関係への関⼼から、ガラスの焼成過程を注視した制作を通して根源的な調和について探求している。国際ガラス展・⾦沢2004⼤賞、ロエベ財団クラフトプライズ2017審査員特別賞などを受賞。V&A博物館、モダン・ピナコテーク、コーニングガラス美術館、富⼭市ガラス美術館などに収蔵。

Photography_DAEHYUN IM

Interview&Text_KEIKO SATO